鉄道模型の魅力は、精密に作られた車両や風景だけでなく、その動きを自分の手で自在に操れる点にもあります。速度を微妙にコントロールしたり、滑らかに発進・停止させたりする楽しみは、まさに操縦者の特権です。

今回、PWM制御を活用した鉄道模型用のコントローラーを一から自作してみました。制御基板はもちろん自作し、筐体も3Dプリンタで設計・出力。電子工作とモデリングの両方を駆使した、フルカスタムのコントローラーです。

本記事では、PWM制御の基本から、回路設計・基板製作・筐体の作成まで、プロジェクト全体の過程を紹介していきます。

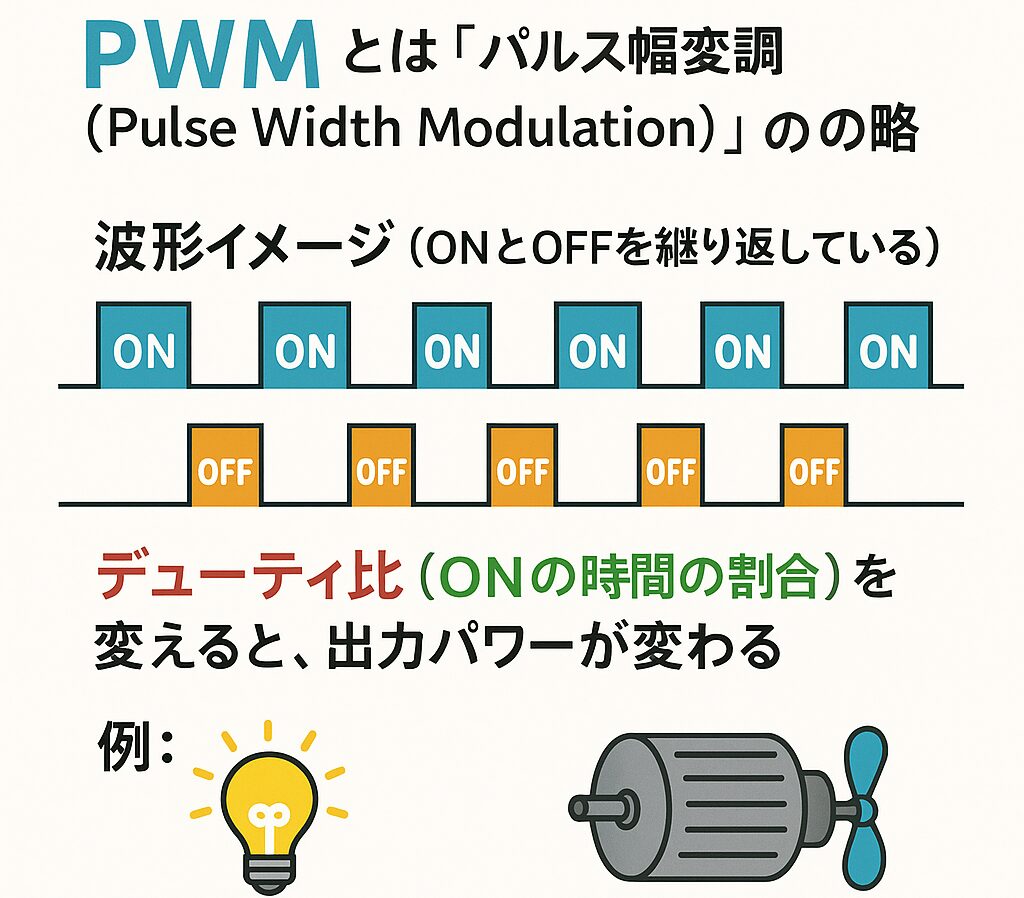

PWM制御とは?

PWM(Pulse Width Modulation:パルス幅変調)は、電子機器の世界で非常によく使われている制御方法です。名前だけ聞くと難しそうに思えますが、仕組みは意外とシンプルです。

PWMでは、電気を「常に流す」のではなく、「一定の間隔で素早くON・OFFを繰り返す」ことで、平均的な電力を調整します。このONの時間の割合を「デューティ比」と呼び、これを変えることで出力の強さを細かくコントロールできるのです。

たとえば、LEDの明るさ調整や、小型モーターの回転数制御などでPWMはよく使われています。そして鉄道模型でも、PWMを使うことで、従来の単純な電圧制御よりもスムーズで安定した走行が可能になります。特に低速走行時でも力強さが保たれるため、リアルな発進・停車を表現するのに最適です。

今回製作したコントローラーでは、このPWM制御を活用し、ボリューム操作により速度調整ができるように設計しました。

自作PWMコントローラーの基板設計~製作

設計前の検討

WEB上で「鉄道模型・コントローラー・自作」などと検索すると、秋月電子のPWM(スイッチング方式)DCモーター速度可変キットで自作されている方がおり、当初はこの基板をベースに製作しようと考えましたが、このキットは簡易回路のため可変できる範囲はデューティ比で約2%から約99%です。

すなわり、ボリュームを最小に絞っても2%の出力ON状態のままです。そこで事前に私もこのキットを購入して最小出力時にどのようになるかテストみました。下記の表が結果です。

| 2%(最小)の状態 | 動力車 | 室内灯 |

| KATO (スロットレスモーター) | 停止 | ON |

| TOMIX (M13モーター) | 停止 | ON |

| グリーンマックス (コアレスモーター) | 動き出す | ON |

KATOやTOMIXの動力車は、停止状態で室内灯がONになるため、実質的に室内灯の常点灯が可能ですね。ただし、グリーンマックスのコアレスモーター車はボリュームを最小に絞っても停止せず走行してしまいます。

よって、基板(回路)の構成も一から考えてデューティ比を0%~100%で可変できる回路を設計します。

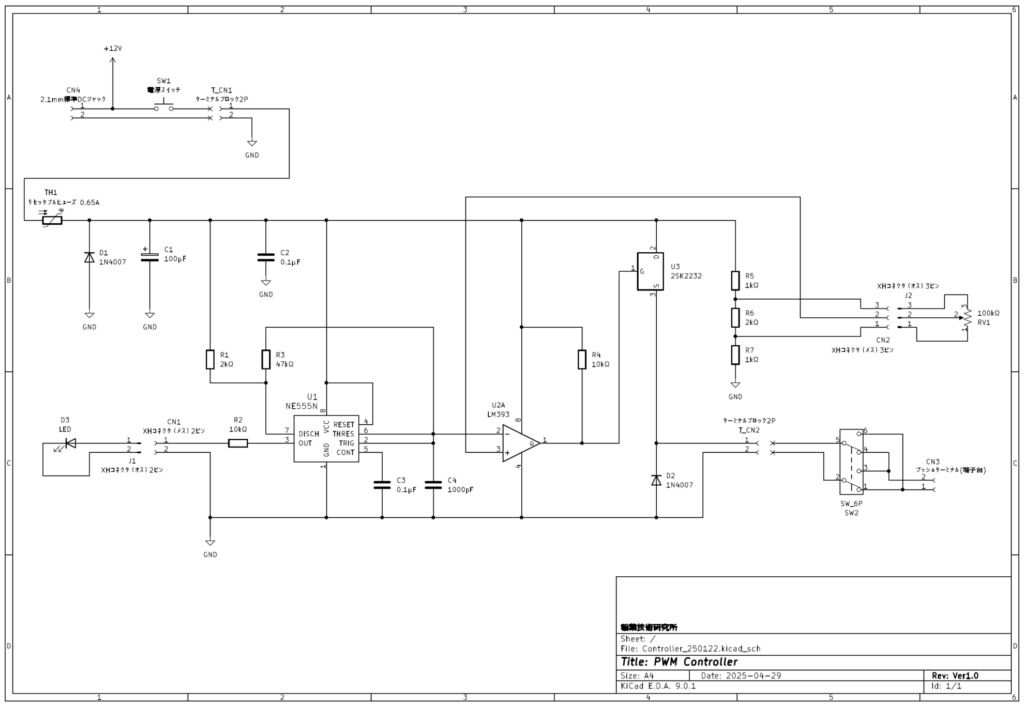

PWM回路図の設計

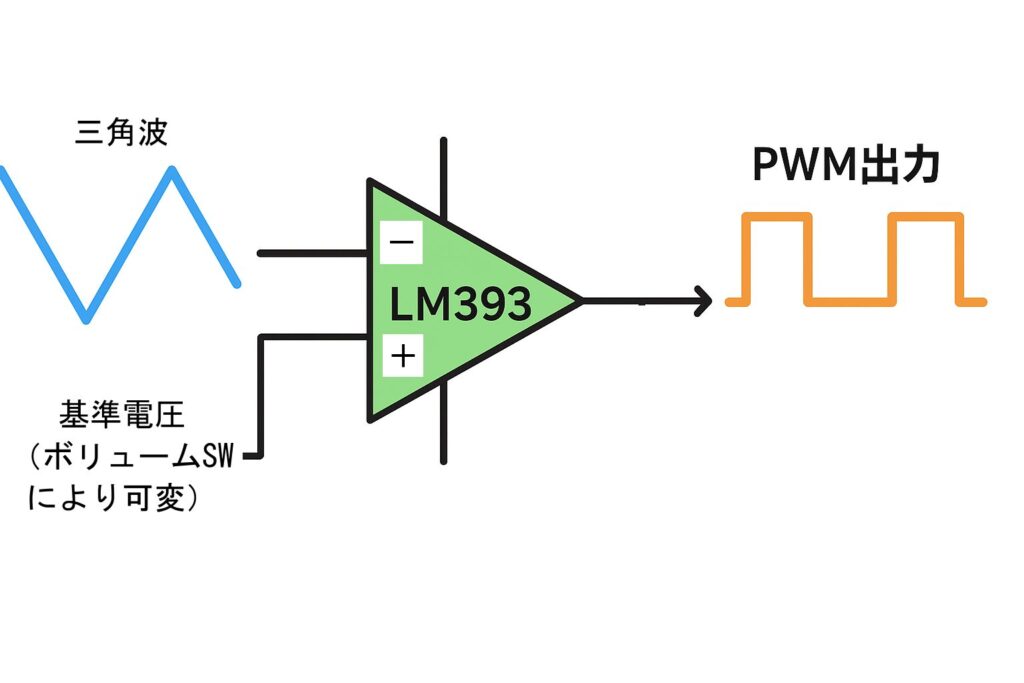

先に完成回路図を紹介しますが、基本は秋月電子のPWMキットと同構成です。デューティ比を0%~100%にできるように、LM393というコンパレータを用います。

コンパレータとはその名の通り、「2つの電圧を比較して、どちらが高いかを判断する回路」です。タイマーIC(NE555N)の6番ピンから出力される三角波の電圧と、ボリューム(RV1)で調整する電圧を比較し、結果をLM393の1番ピンから出力します。

このコンパレータ(LM393)からの出力がPWM信号となり、NchパワーMOSFET(SK2232)のゲート(G)に入るわけですね。

部品リストは下記のスプレッドシートで公開します。

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jXQ8NwNIofss5aijeAGxxOHbBQ8Fb0mUzeNX9D1SYDs/edit?usp=sharing

電源は12Vの1Aを使用します。

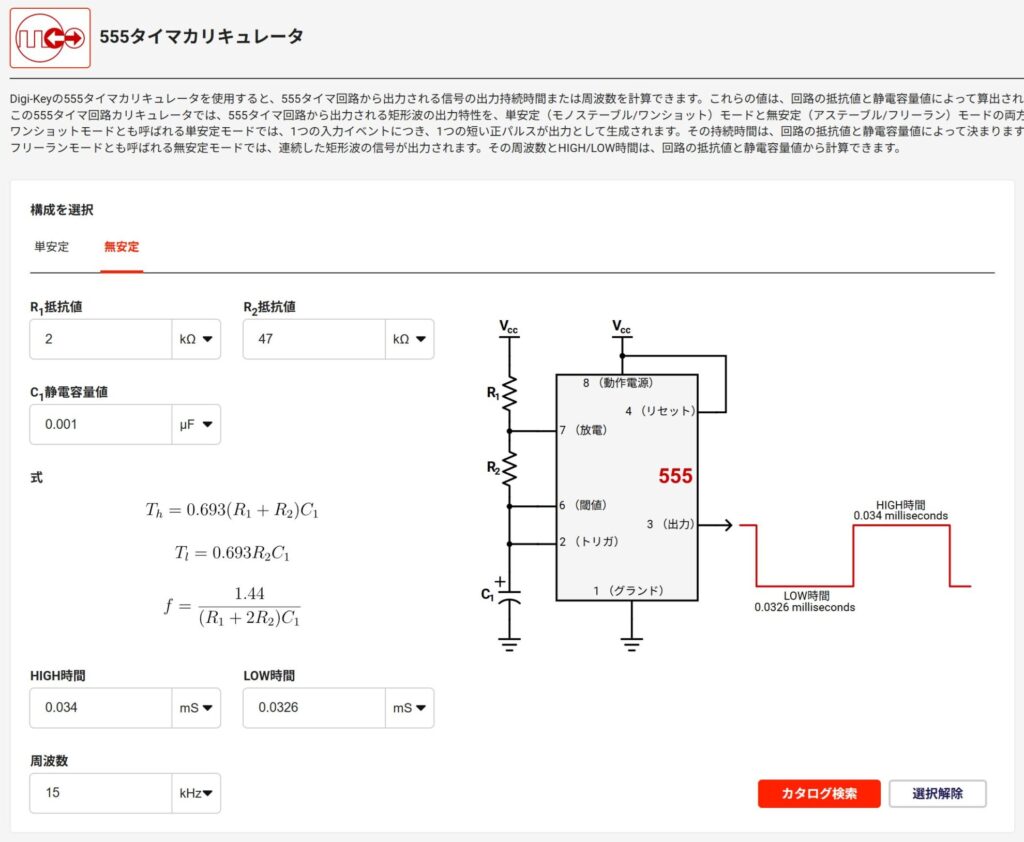

PWMスイッチング周波数の選定

PWMは最初に説明した通り、高速でON・OFFを繰り返すためスイッチング周波数(1秒間に何回ON・OFFするのか)によっては、モーターから高周波音が聞こえる場合があります。

人間の耳は個人差がありますが高い周波数で20kHzまで聞き取れるらしいのですが、秋月電子のPWMキットの周波数は10kHzとなっています。10kHzは人によっては高周波音が聞こえるらしいので、今回は少し周波数を挙げて「15kHz」で設計します。

あまり周波数を上げすぎると良くないらしいのですが、その辺の知識に詳しくないため15kHzで作成してみます。※後日談:ちなみに、完成後にテストしましたが15kHzで不快な高周波音は聞こえませんでした。(私の耳が老化していだけかもですが。笑)

周波数の制御はタイマーIC(NE555N)に接続する抵抗値とコンデンサ容量により決まります。

DigiKeyの555タイマカリキュレータというサイトで、「無安定」を選択→抵抗R1,R2とコンデンサC1に値を入れるだけで周波数を計算してくれます。便利ですね。

回路構成は変更せず、抵抗値とコンデンサ容量を変更するだけで任意の周波数に変更できるので、興味がある方は変更して試してみてください。

PWM制御コントローラー基板を発注

次に、設計した回路図から基板のフットプリントを作成し基板業者へ発注します。

前回基板を作成した時から時間が空いてしまったので、色々と作業方法を忘れていました…が何とか完成!

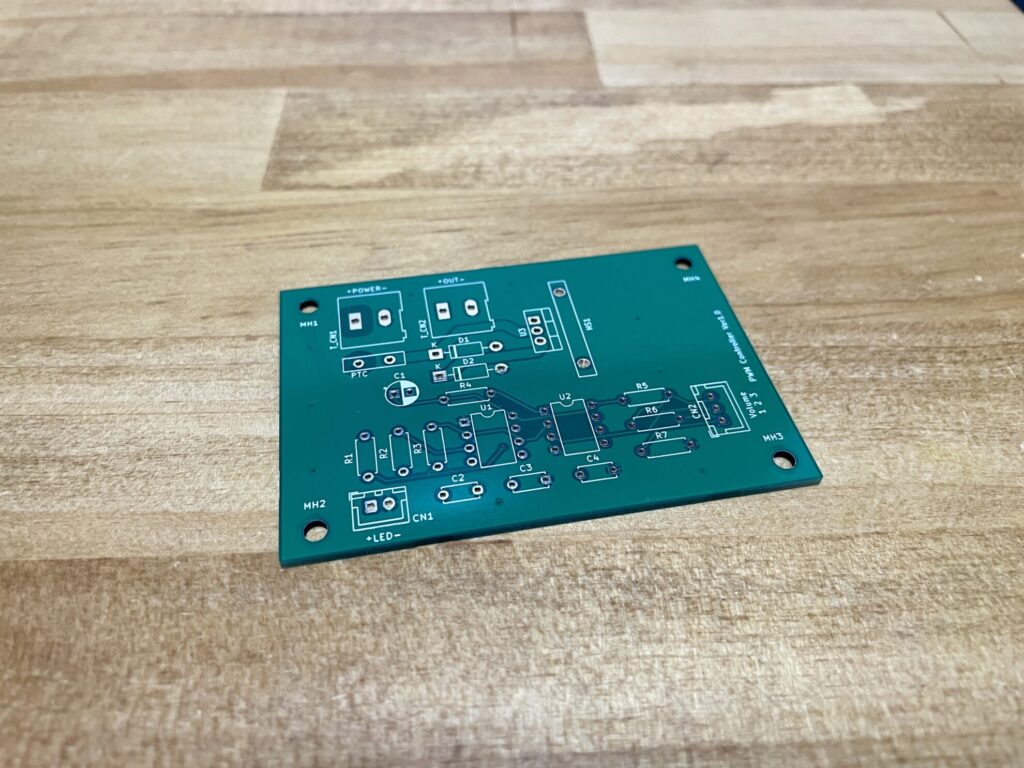

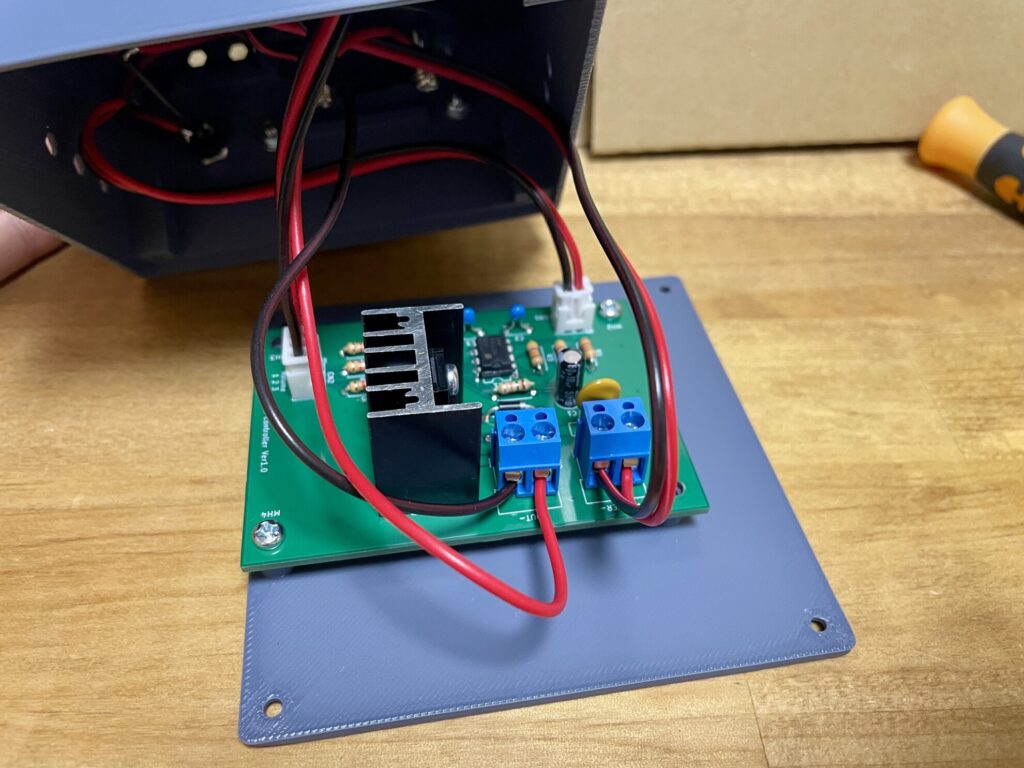

届いた基板が上記です。四隅にM3ネジ用の固定穴を設けました。

基板への部品実装

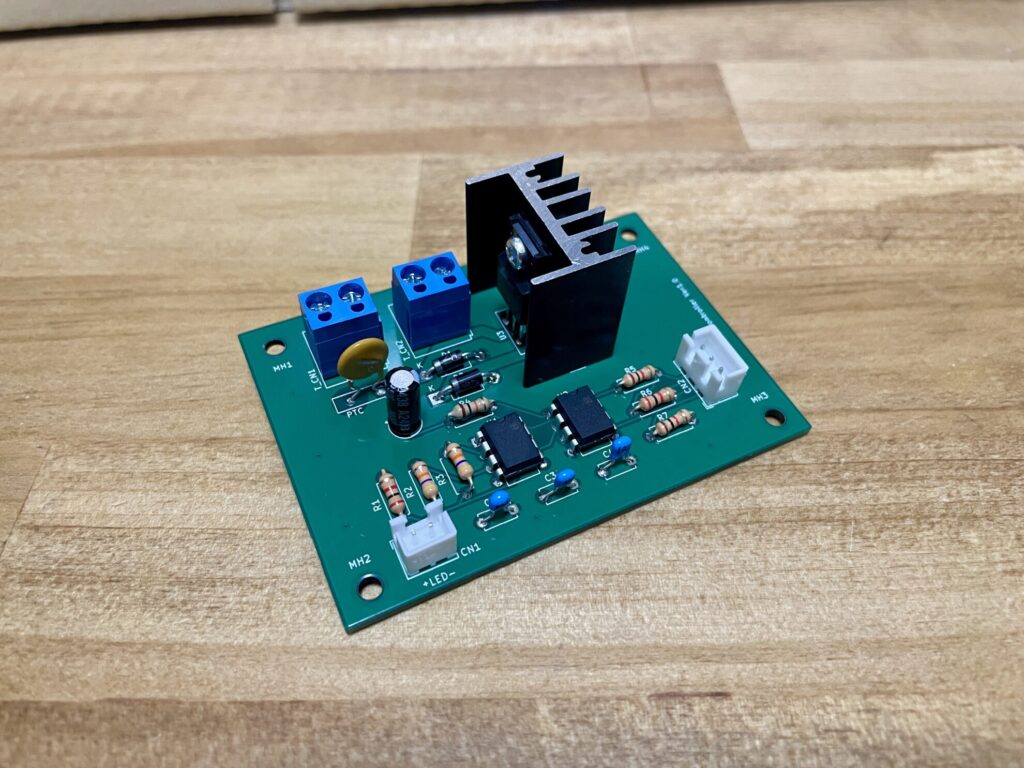

基板へ部品を乗せて、はんだ付けした状態です。

ターミナルブロック(青)は、本来くっつけて配置できるのですが、くっつけて配置する際の距離がデータシートを見ても不安だったため離れて配置しました。

基板外部に出す、ボリュームスイッチとLEDのコネクタはXHコネクタとしましたが、カシメ工具がない人はXHコネクタをつけず配線を直接はんだ付けでも良いです。

筐体(ケース)の設計(自作)

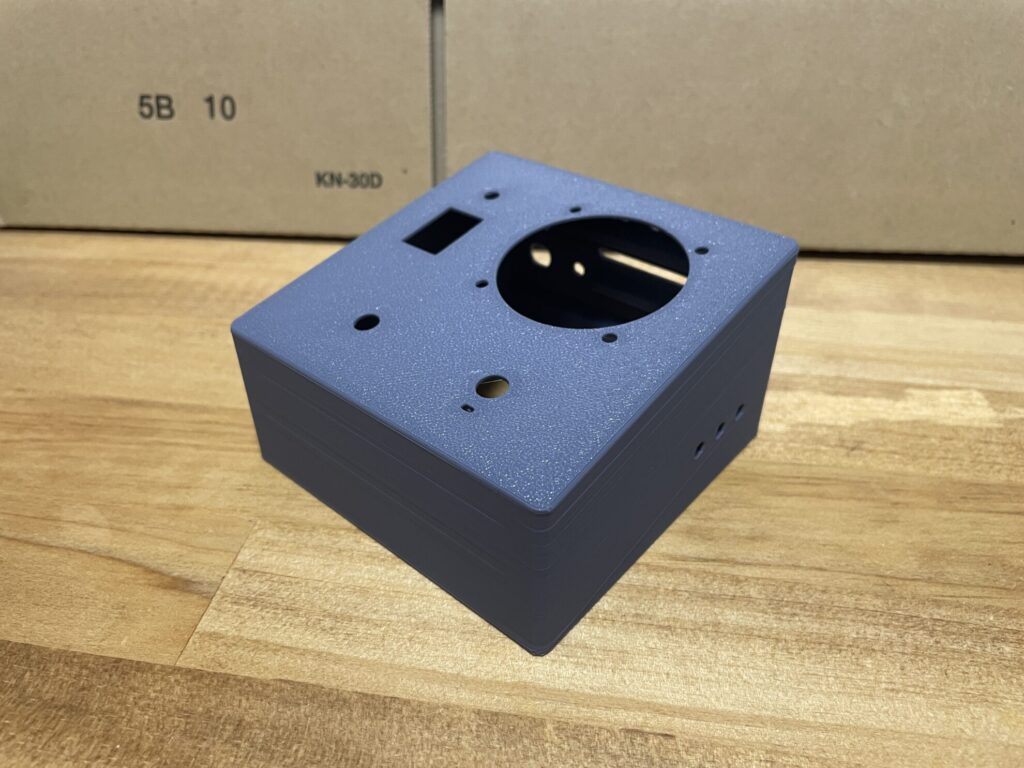

ケースを3D CADで設計している際に、「電流計」も付けた方が良いかも?と思い、急に思いつきで設計変更です。

電流計の取り付け穴を設けました。

小さい穴が横に並んでいるのは放熱用の穴です。この規模のPWM回路では必要ないかもしれませんが念のため放熱穴もケースへ設けました。

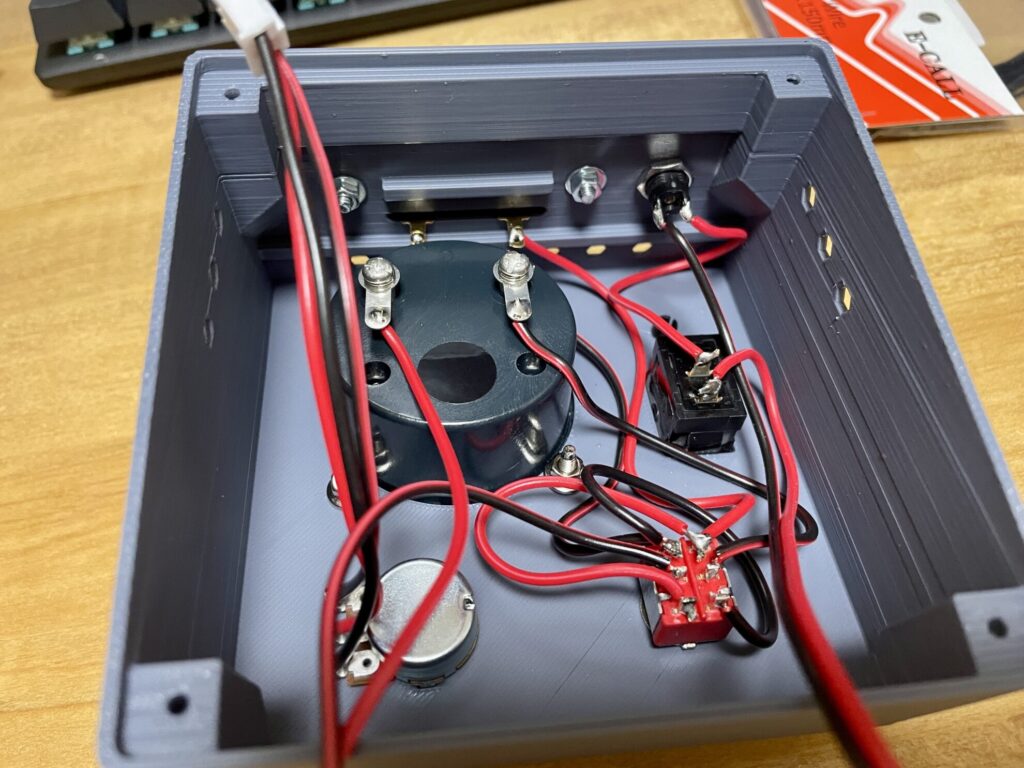

組立と配線

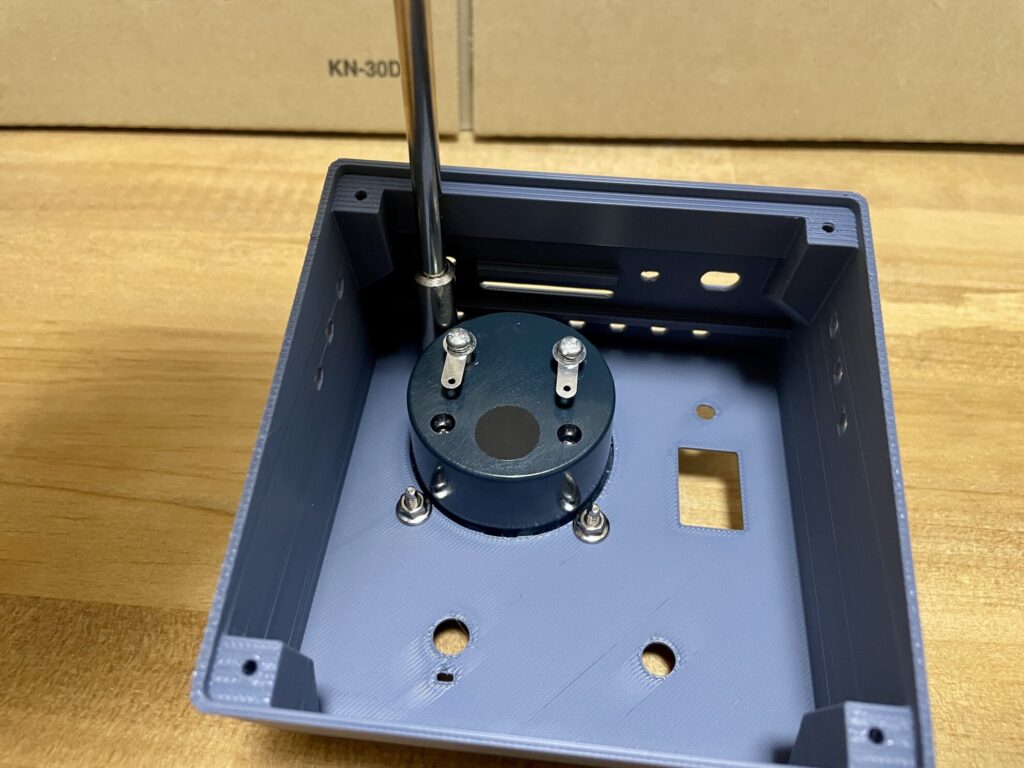

先に、取り付けしずらい電流計を取り付けします。

DCジャックの端子は、短い方が+です。

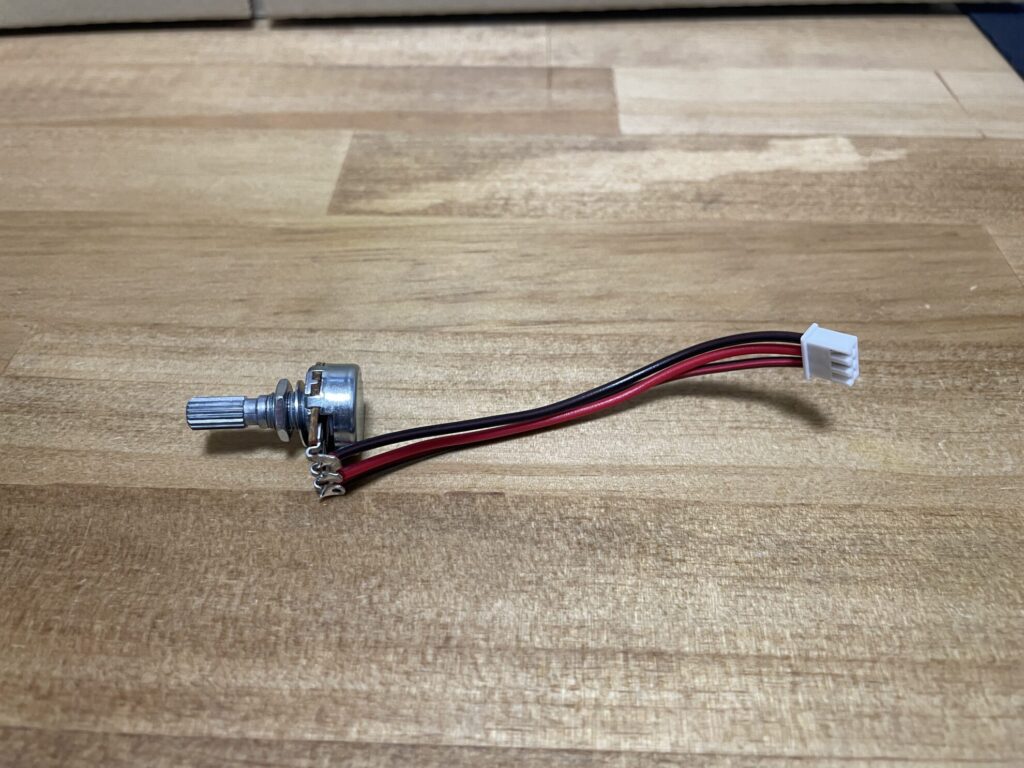

ボリュームスイッチは3つの配線を間違えないようにはんだ付けします。

ボリュームスイッチは、左から1,2,3の端子番号です。

電流計は、思いつきで追加したので回路図にないことに注意してください。電流計は極性があるため、ターミナルブロック青(T_CN2)とスイッチ(6P_SW)の間に入れます。

ふたを準備します。(3Dプリント品)

基板のヒートシンクに高さがあるため、下記の写真向きでしか納まりません。

また、ボリュームスイッチとLEDスイッチの配線は余裕をもった長さにしないと、蓋をケースに取り付けする際に配線が干渉する可能性がありました。

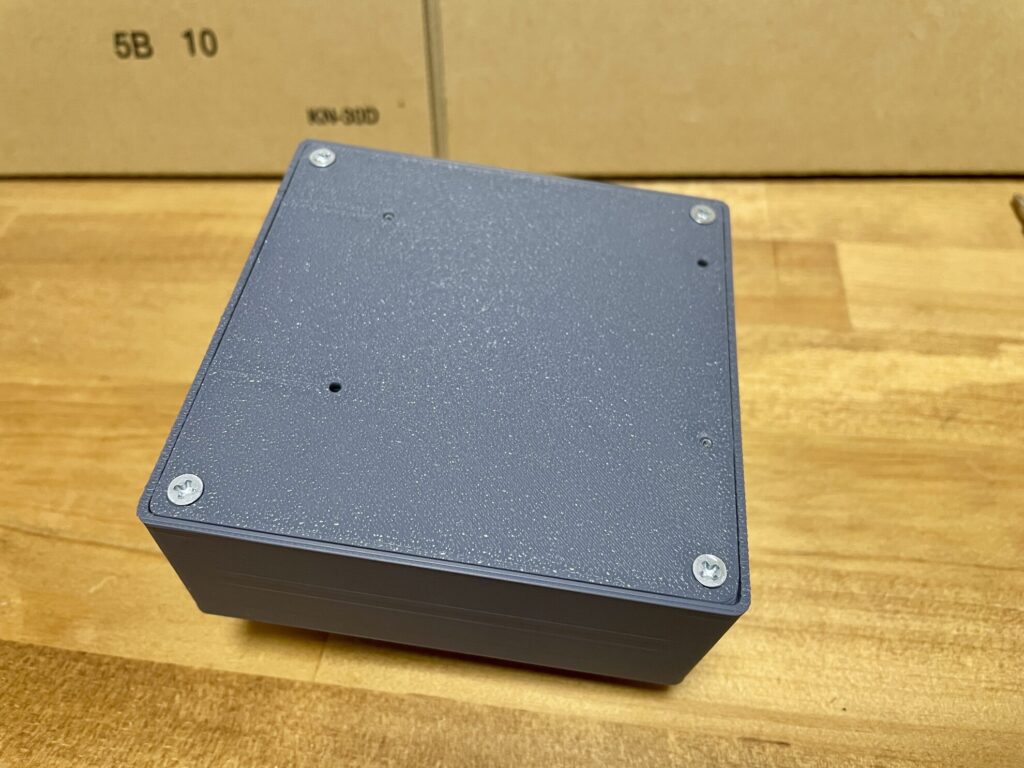

蓋を閉めて、ゴム足を取り付けしたら完成です。

完成写真↑↓

裏面のDCジャック(電源入力)は、1Aに対応するため差し込みが固いため差し込み時はゆっくりと差し込みします。

レールへの給電は裏面のターミナル端子から出力されます。KATOやTOMIXの純正コネクタを直接は接続できないので純正コードのコネクタを切り落し、端部の配線被覆を剥がして差し込みします。

PWMコントローラー自作のまとめ

今回は、PWM制御を活用した鉄道模型用のPWM自作コントローラーについてご紹介しました。電子回路の設計から基板の製作、筐体の3Dプリントまで、すべて自分の手で形にすることで、既製品では得られない満足感と達成感を得ることができました。

PWMによる速度制御のおかげで、自作品にもかかわらず市販のコントローラーように滑らかな走行ができ、低速でも力強く走らせることができます。

また、途中の思いつきで電流計を設けたのは正解でした。動力車2つや、室内灯付きのフル編成等で走行した際にどの程度の電流値か視覚的にわかります。回路を応用すれば1つのコントローラーにボリュームスイッチを2つ設けて複線を操作することができるコンパクトなコントローラーも作れそうです。

電子工作や3Dプリンタを活用することで、鉄道模型の世界はさらに深く楽しめるものになります。本記事が、これからコントローラーを自作してみたい方や、PWM制御(電子工作)に興味を持っている方の参考になれば嬉しいです。